幕间:受难日(其五)

笠日

外头又是一阵风。

松针互相摩擦着,沙沙声从营地上方掠过,钻进帆布缝隙里。零度上下的冷气顺着地面爬进帐篷,把火堆边缘那点温度一寸寸啃掉。

“盯紧她。”

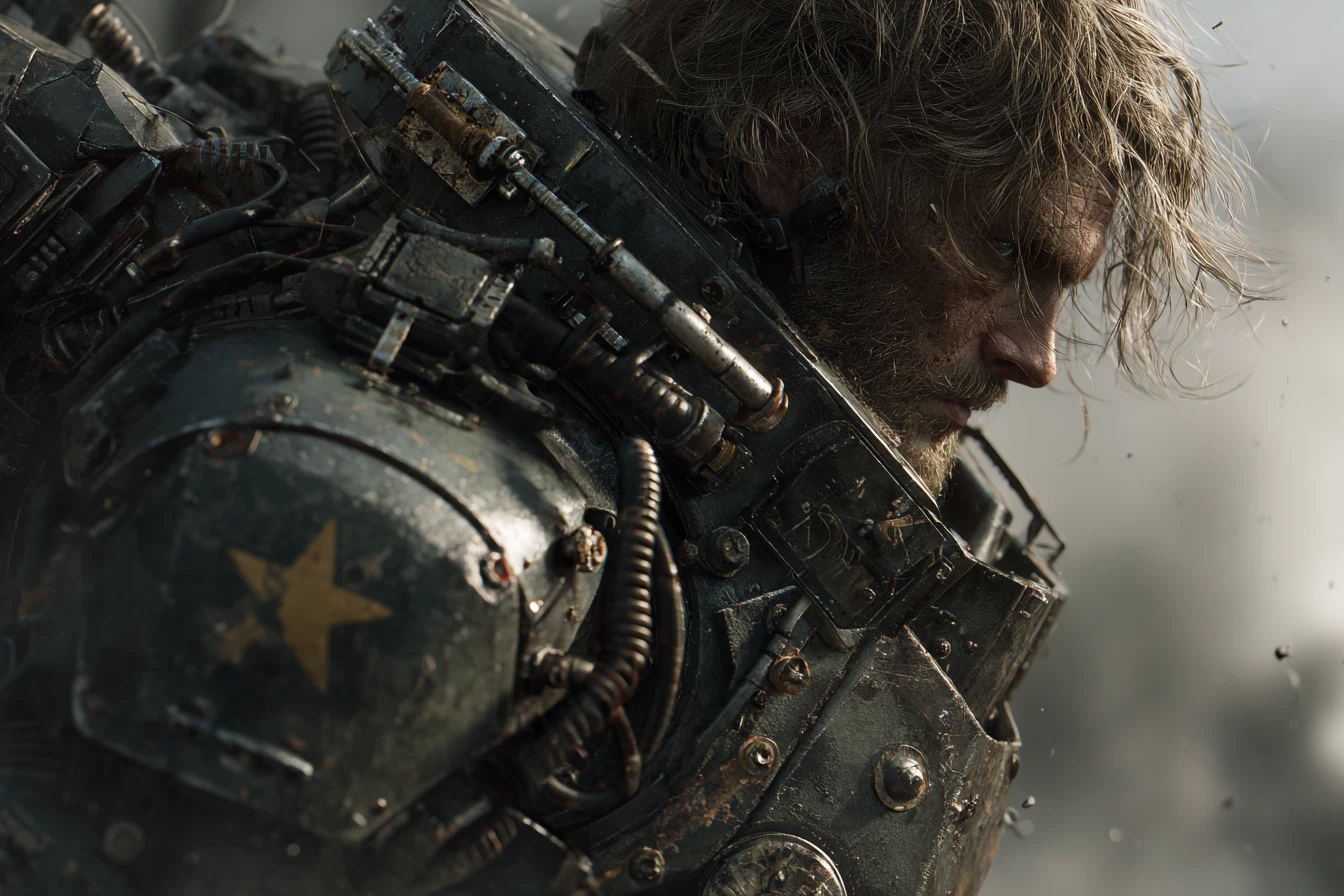

阿廖沙甩了甩肩膀,金属外骨骼在暗光里发出一圈钝响。他从肘部伸出半截装甲,指节轻轻一扣,一排细小的倒刺“咔嚓”一声弹出,像是钢铁长出的刺毛。

“即使她现在这个样子,”他低声道,“仍然很危险。”

“阿列克谢,这里交给你。”

玛莎站在门口,回头看了一眼担架上那团被毯子包裹的身影。

“我会让大伙撤远一点。”

她说完,掀开帐篷门。冷风带着湿土味灌进来,裹着远处巡逻的脚步声和犬吠。然后帘布落回去,帐篷里重新只剩火光和呼吸声。

——

头痛。

像有人把铁楔子一点一点钉进太阳穴,每一下都跟着心跳。

随后是翻涌的恶心,胃被攥住一样地抽搐,空气里草药、酒精和血的气味混在一起,让人更想呕。

帕特里夏在这一团混乱里缓缓睁开眼。

没有莉莉娅。

没有训练室里那种刺耳的金属闹铃,也没有索别斯基地下设施里,消毒水混着冷金属的味道。

取而代之的是——

炭火噼啪燃烧的声音。木柴内部水分被逼出的细微嘶鸣,火星蹦出又熄灭,带来一圈干燥的暖意。

她试着动一下手指。

身体居然能动。

可以按照自己的意志抬起手臂,可以慢慢侧过身体。

身上盖着一条旧军毯,里层被体温焐得发热,布料摩擦皮肤,粗糙却出奇地让人安心。

她抬起自己的双手。

那一瞬间,心跳猛地停了一拍。

并不是她记忆里那双还算细长的手指,而是一整段精密得近乎残酷的机械结构。

黑灰色金属骨架代替了前臂,细小的液压管和接头沿着“腕骨”和“指节”一路延伸,表面的涂层在火光下反着冷光。机械指轻微一动,齿轮和轴承在皮下发出轻不可闻的摩擦声。

随之而来的,是记忆的洪流。

手术台上白得刺眼的灯;

血液从血管里被抽走的那一刻;

骨头被拆开、神经被牵出、金属被塞回去的感觉;

以及那些——被她亲手扭断、撕碎、抛飞的身体。

她的呼吸开始变得急促。

“不要——”

声音先从喉咙里挤出来,破碎、尖利。

她再次看向自己残缺与金属拼接的躯体,那种“不是自己”的感觉像冷水一样,从眼眶倒进胸腔。

残肢的幻痛与机械的反馈叠在一起,让她几乎不分得清哪一部分还是“肉”,哪一部分已经彻底被改造。

喘息声一声比一声重,胸腔剧烈起伏。

泪水不受控制地涌出来,顺着太阳穴流下,在冰凉的金属边缘折了一道弧。

随着她呼吸节奏的紊乱,整个帐篷开始轻微颤动。

先是最靠近她的东西:

一旁小木桌上端好的一碗酸汤,汤面晃动,碗沿微微离开桌面;半块黑面包从盘子上滑起,缓慢向空中漂浮;旧木椅腿一点点离地,椅面轻轻旋转;台灯的灯罩像被看不见的手抬起来,电线绷直,在空中晃荡。

炭火上方的热浪被扯成一缕一缕,连帐篷顶的帆布也被拽得鼓起。

金属、木头、陶瓷在空中轻微碰撞,发出一串刺耳却并不凌乱的叮当声。

“游隼。”

阿廖沙上前一步。

他伸出那只带有倒刺的金属手臂,掌心却平平按向空中悬浮的那碗酸汤。

在力场与力场之间,空气像是被硬生生撑出了一层无形的膜。他的指节一点点往下压,汤碗颤抖着,终于缓缓落回桌面。面包跟着一块掉回盘中,发出闷闷的一声。椅子和台灯也在同一时间被“放下”,脚重新稳稳落地。

“我不知道你本来的名字。”

他没有靠得太近,仍然与她保持着一段对双方都安全的距离。

“但这里——不是索别斯基的囚室。”

他的英语不快不慢,每一个音节都像被掂量过。

“你也不再是他们手里的杀人机器。”

帕特里夏的目光从空中缓缓移向他,瞳孔还没完全对上焦,里头满是防备和濒临崩溃的混乱。

“控制你的东西,”

阿廖沙看了一眼火堆,那团被烧成焦炭的寄生虫残骸还在冒小股青烟。

“已经被我们拿掉了。”

“现在,在这里,你是安全的。”

他说着,把刚才重新按回桌子上的食物往她这边推了推。

热气从酸汤碗里缓缓升起,在零度的空气里显得格外清晰。

“如果你还有力气,”

他补了一句,语气少见地温和了一点:

“我们可以,先坐下来”

“谈一谈。”

帕特里夏下意识往床头缩了缩,植入金属的脊背抵住帆布支架,却什么都感受不到。她努力让自己坐起来,动作有点僵硬,机械和肌肉在身体里发出细微错位感。她把那条旧军毯又往上拢了拢,将肩膀和残缺的手臂一起裹住,只露出半张脸。

“我……”

喉咙里先挤出一个音节,下意识说出来的却是波兰语,尾音发虚,像刚学会说话的人。

“放轻松。”

阿廖沙没有往前逼,只是在炭火旁蹲下,从铁壶里倒了些刚烧开的热水,混进一杯已经凉掉一半的茶。白气腾起来,带着淡淡的草药香和茶叶苦味,在零度的空气里缓慢上升。

“先喝点水。”

帕特里夏犹豫了一下。

金属义肢的指节在杯壁边缘磕了两下,发出脆响。手指虽然感受不到温度,但杯子贴上嘴边的一瞬间,温暖的气体渗透到了鼻腔。

她只是把杯子抬到唇边,抿了一小口。

微热的水从舌尖滑下去,沿着干涩的喉咙一路往胃里坠。

她没有说话,眼睛仍然有些发散,视线不太聚焦,像是在努力把眼前的火堆、帐篷、陌生男人和自己残缺的身体拼成一个合理的画面。

帐篷里安静下来。

火堆偶尔“啪”的一声炸开一颗火星,烫出一阵亮光,又迅速暗下去。外头风吹过树林,松针互相掠过,沙沙声像一条被拉长的幕布,把远处 faint 的雷声遮在后面。

两个人之间,只剩下杯子里轻微晃动的水声和她底气不足的呼吸。

——

大约过了半个小时。

帐篷门帘轻轻被掀开了一道缝,一个头探了进来,冷风也跟着挤了进来一小股。

“阿廖沙,一切还好吗?”

玛莎压低声音,用的是俄语。她的视线先下意识扫向担架,帕特里夏此刻已经侧靠着床铺的支架坐着,军毯严严实实裹在身上,手里还捧着那只杯子。

“没事了。”

阿廖沙站起身,脊柱的金属结构在军大衣下轻微错动了一下。

他回头看了一眼帕特里夏,确认那种失控的晃动已经消失,只剩下低落和疲惫。

“她还是有点混乱。”

他说,“不过——已经能听进去话了。”

“给她些时间。”

他补了一句,像是给病人做术后评估,而不是给武器下结论。

说完,他像是想起什么,偏头又对床边的少女留下一句:

“如果饿了,”

“那碗汤还热着。”

“可以喝一点,吃些面包。”

他没再多看,擦了擦手,从火堆旁绕过去,对着门口的玛莎点了点头,从她身边挤出帐篷。外头更浓的冷气立刻灌进来,又被帘布挡在门口。

“好。”

玛莎侧身让他出去,顺手把帘子放下。

“我去准备些衣物。”

她回头,看了帕特里夏一眼——那女孩还缩在毯子里,机械和肉体拼接出来的影子投在帆布墙上,被火光拉得很长,带着一种奇异的、带伤的美感。

外面,风继续掠过波兰森林公园冬季的树冠,零度边缘的空气里带着铁锈般的寒味。营地里偶尔传来士兵压低的说话声、金属碰撞声和远处狗的吠叫。

发表回复