第四节 租借法案

华沙的天压得很低,像一整块铅板扣在城上。

临河那家隐蔽的小会所里,窗帘拉得严严实实,只有壁炉里的火光在墙上拖出一层摇晃的暗影。厚重的烟味、陈年酒精和潮湿木头的气味混在一起,让人分不清这是招待宾客的房间,还是提前挖好的地窖。

“我也很意外,格拉博夫斯基。”

斯蒂文靠在椅背上,手指轻轻敲着扶手。语气里带着明显的急迫,却没有配套的表情——他的脸平静得像记账时的会计。

“你当初一口一个承诺,说你们那尊‘神祇’可以保护好货物。”

他微微前倾,蓝色的眼睛在昏暗灯光下显得更灰了些。

“不是吗?”

对面的米哈乌·格拉博夫斯基两只手牢牢抓着膝盖,指节被绷得发白。额角一缕汗顺着发梢悄悄滑下,被他下意识地抬手抹掉,留下一个模糊的水痕。

“车站那边的情况,比预计的——”他压低声音,“要复杂一些。”

“复杂?”

斯蒂文轻笑了一声,笑意却没走到眼底。

“我们在捷克边境附近,还有一批货。”他像在随口报库存,“可以紧急调过来,填你这一次的窟窿。”

他顿了一下,缓缓补上后半句:

“不过,这需要你,格拉博夫斯基,做出一点……实际的付出。”

壁炉里的火轻轻炸开一蓬火星,短暂照亮他的侧脸。

“我觉得,没有了‘神祇’的 KON,”他把字眼念得极轻,“在你们那些邻居的火炮和饥饿之下,未必还能撑多久。”

他抬手,轻轻弹了弹空气中看不见的一根弦:

“在那种情况下,我们很难看出继续‘援助’的意义。”

他目光微微一收,落在米哈乌身上。

“或者说——”

“你,才是我们继续接触的意义。不是吗?”

米哈乌喉结滚动了一下。房间里暖气开得很足,他却觉得一阵阵冷意从后脊梁往上爬。

“我可以给那些医药代表更多的折扣。”他赶紧接口,话一出口就带上了熟悉的商人语调,“甚至可以开放一部分——”

“在几个月之前。”

斯蒂文忽然把他的话切断,像是翻开了另一本账本。

“你们的人,在曼德拉中心的无人区,发现了一些东西。”

他缓缓念着,像在复述一条早被核实过无数遍的情报。

“一种‘长出来’的东西。”

“强力致幻。”他抬眼看了看米哈乌,“但用合适的方式处理之后,可以抑制肿瘤细胞增殖——可以治疗某些类型的癌症。”

他歪了歪头:“还需要我继续往下说吗?”

空气瞬间沉了一拍。

米哈乌张了张嘴,半晌才挤出一句:“恕我直言,先生,这种植物的生长条件极其严格,它——”

“而且,”斯蒂文轻轻抬手,替他把后半句补全,“你认为,东西留在你们手里比较安全。是吗?”

他把手放下,语气不紧不慢:

“我的看法恰恰相反。”

“我认为,”他强调,“你应该把种子给我们。”

他身体前倾,十指交叉,搭在膝盖上。

“我们,才有足够的资源和技术去保护、培育、利用它。”

“而不是,”他微微眯眼,“让这些东西,将来落进红色分子手里——或者被某些不受控制的势力当作筹码。”

壁炉里的火光在他脸上跳了一下,把那句“红色分子”烤得带上一层阴影。

“现在我们能拿出来的,”

米哈乌缓缓吐出一口气,像是下了什么决心,声音压得极低:

“只有还未发芽的种子。”

“发芽之后,任何一粒都无法长途运输,只能就地保护。”

他抬眼,短暂地对上斯蒂文的目光。

“只有这样,才有可能保存下来。”

房间里安静了几秒,只剩墙上钟表沉闷的“嗒嗒”声。

“你们有多少?”

斯蒂文打破沉默,问得极简洁。

“……五支。”

米哈乌吞咽了一下,像是在吞下这句本应保密的信息。

“只有五颗有效的。”

“我要全部。”

斯蒂文很快的给出答案,没有让这话在房间里停留太久。

“开个价吧,米哈乌。”他笑了一下,却是生意场上那种干净利落的笑,“用这些武器换。”

“我们可以在今天之内,把那批捷克边境的货送到你可控的仓库。”

他顿了顿,像是体贴地补了个理由:

“这样一来,索别斯基就不会,一脚把你从桌子底下踢到炉子里去了。”

米哈乌沉默着,指尖在椅把上用力,指关节发出轻微的“咯吱”声。他非常清楚这笔交换意味着什么——不仅是物资,更是在把一条未来的生命线,拱手交给远方某个永远不会出现在战地照片上的委员会。

“还有,”

斯蒂文忽然像是想起什么,从风衣内袋里抽出一个小小的牛皮纸信封,在指间晃了晃。

“你的前往维也纳的车票。”

他把信封放在桌面上,推到米哈乌面前。

“我们总得给自己的‘合作伙伴’留一扇门。”

他语气温和:“万一,将来这座城,连阅兵场都守不住了呢?”

——

夜色已经压到皮乌苏德斯基广场边缘,像一块缓慢下沉的铁板。

索别斯基站在落地窗前,看着广场外集结的队伍,眼中藏着一圈难以遮掩的疲惫。光从下往上打在他脸上,把法令纹和眼袋都刻得更深。

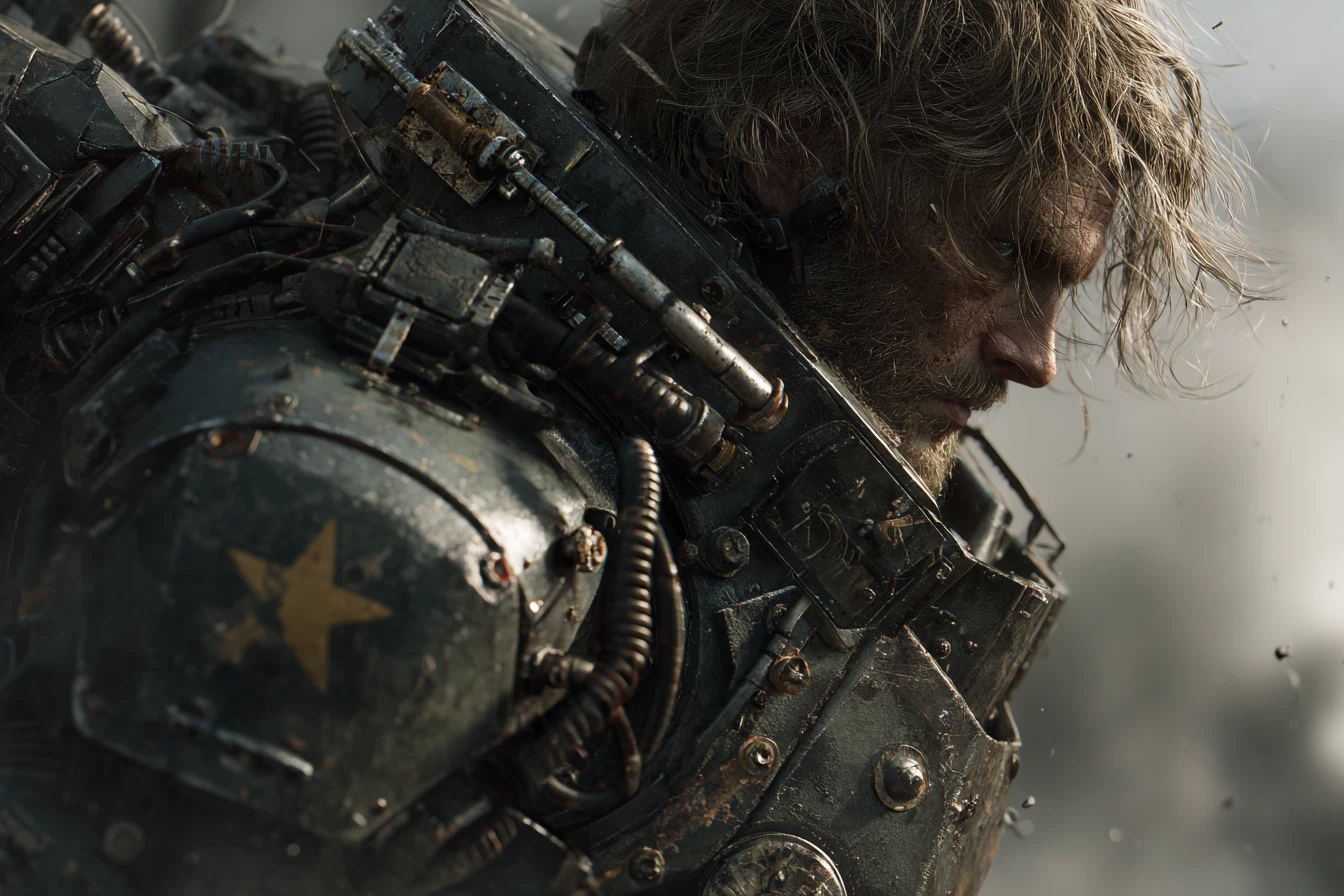

一架架球形机甲正由牵引车缓缓推入广场外圈。

它们静静地停在那儿,装甲表面反着冷白的路灯光,像一整排收拢了利爪的金属猩红蛛。就算铭牌和编号刻意磨掉了,只要见过几眼,谁都看得出那是某个西方军工集团的作品——那种冷酷、完全面向杀戮效率的线条,是无法伪装的。

“我认为这是格拉博夫斯基的问题。”

爱娃站在同一扇窗前,合着手臂,看着下方的阵列。她的声音不算高,却很清晰。

“他嘴上保证‘神祇’可以护住货物,结果呢?”她冷冷吐出一口气,“我觉得我们要在这次之后拿掉他,接管他的渠道和网络。KON 没有他,只会更干净。”

她的视线扫向一旁坐着的男人。

杜达——那个一眼看去就像中学教务主任一样的光头男人,此刻却是 KON 的财务主席。他正坐在厚重橡木会议桌的一角,手里捏着一支没点燃的烟,指节有些发白。

“现在责备谁,都解决不了问题了。”

他的嗓音低哑,语速却不快。

“我已经和克拉琴科那边谈了下一步。只要我们还能保证货物流动,”他抬头看向索别斯基,“至少,我们就还有时间去储备自己的筹码。”

他顿了顿,话锋一转:

“但有一件事是前提。”他看向爱娃,“你们要把阿耳忒弥斯找回来。”

他把“找回来”三个字说得很轻,又补了一句:

“抓回来也好,总之——要回到我们手里,爱娃。”

爱娃点点头,表情没有变化。

“我在她身体里放了追踪装置。”

她走到桌边,轻轻敲了一下摊开的地图,上面灰蛇线路、辐射区、车站都被红笔圈出。

“发送半径有限,但只要我们肯花时间搜索,一定能重新锁定她。早晚的问题。”

索别斯基缓缓转过身,离开窗边。外面广场上的坦克车灯一盏盏亮起,像一排冷冰冰的眼睛。

“很好。”

他抬手揉了揉眉心,像是在按住一阵疲惫。

“这次阅兵,我会押上更多的筹码。”

他环视会议室里几个人,语气重新带上那种熟悉的、充满自信的冷硬:

“我要让所有人看到——现在的 KON 到底还有多少实力。”

“只要这一点不崩,”他缓缓吐出一句,“早晚,我们有机会把现在这些在我们土地上乱伸手的家伙,一个个赶出去。”

窗外,坦克列成一排,静静停在广场前沿,炮管指向同一个看不见的远方。球形机甲在灯光下像一枚枚无声的金属心脏,等待被启动的那一刻。

——

维多利亚酒店。

风从维斯瓦河方向吹来,绕过城市的屋檐和烟囱,带着一股冷冽的湿气。

“又出来透风吗,贝娅塔小姐?”

熟悉的声音从一侧传来。

贝娅塔刚迈出阳台门,就看见隔壁阳台上,安杰伊·斯卡沃斯基正站在栏杆边。他手里端着一只白瓷咖啡杯,杯中早已凉透的咖啡只剩下一点深色的痕,木勺搭在里面,轻轻晃着。

“安杰伊先生。”

她点点头,靠到自己的栏杆上。冷铁通过手心一路冻到手臂。

下面的广场已经开始做最后一轮调度。探照灯偶尔扫过,照亮整片石板,再滑到远处的旗帜上。军乐团还没有出动,但鼓点试音声已经若有若无地飘上来。

“明天,索别斯基就要在这里阅兵了。”

安杰伊端起杯子轻抿了一口,仿佛那咖啡仍有余温。

“你总该听说了——”他眯着眼望向远处,“邻里互助会袭击了商会的列车。”

“这帮混蛋,”他轻声骂了一句,却不见激动,“死有应得。”

“你说的完全没错,安杰伊先生。”

贝娅塔看着远处那一片灯火,声音很轻,听不出情绪。她知道自己说的是场面话,但这城里的人,大多已经习惯只说场面话。

安杰伊沉吟了一下,微微侧过脸看她。

“我看你是个好人,贝娅塔。”

他说这话时,没有带那种油腻的调侃,反而像是给出一个观察后的结论。

“你从来不出门,不去跟他们喝酒、唱歌、拍肩膀。”他顿了顿,“你就待在房间里,看书,偶尔出来阳台晒晒风。”

他抬起咖啡杯,做了个比喻的动作:

“就像一只关在高楼里的金丝雀。”

他停顿了一瞬,又摇了摇头:

“不过你不一样。”

“你自己会啄破笼子。”

他的视线落在她手中的栏杆上,“不是吗?”

“我想要离开。”

贝娅塔第一次把这句话说出口。

夜风在两个阳台之间穿梭,把她的话拆成一小节一小节,吹散在广场上方的冷空气里。

两人沉默着,看着下方灯光一盏盏亮起

军车进出,警戒线划得更紧,广场边缘的机甲在待机模式下只发出极轻微的电动机嗡鸣。

“我也想过,一走了之。”

过了很久,安杰伊才再次开口。

他把空杯放在栏杆上,双手扣住冰凉的铁条,手背上蜿蜒的青筋在灯光下清晰可见。

“拿个行李,买张票,从这个鬼地方消失。”他轻轻笑了一下,笑里没有半点轻松,“但是——我的脑子不容许我这么做。”

他慢慢吐出一口气,白雾在夜色里散开。

“它让我痛恨这座城里的每一副笑脸,每一条命令,每一笔账。”

“可也让我……”他顿了一下,像是在艰难地找词,“深爱着这里,深爱它本来应该有的样子。”

贝娅塔侧过头,看着这个几天前才认识的邻居。短短几次谈话,她已经隐约感觉出来,这是一个不擅长表达自我的男人,所有锋利的东西都藏在话后面,而不是话里。

“我想,我是太高傲,也太愚蠢了。”

安杰伊轻声说。

“我接受不了其他的选项,接受不了那些妥协的活法。”

“所以我只好选了这一条——”他苦笑了一下,“最固执,也是最没退路的方式。”

他说着,从阳台下面抽出一只不起眼的帆布盒子。

扣子被解开,帆布翻起来,露出里面沉甸甸的钢铁轮廓。光线下,一支 L42A1 的线条干净而锋利,拉机柄、瞄准镜、枪托的划痕都透露出它不是展品,而是实打实用过的工具。

安杰伊小心地把手掌放在枪托上,像是在确认什么,又像是在压住枪身的重量。

“请你——委屈一下。”

他侧头看向贝娅塔,眼神难得认真而直白。

“看我把这件事,做完。”

广场下方,一辆坦克发动机低沉地轰鸣着,缓缓压上预定的位置。

探照灯在空中划过,顺着建筑的轮廓扫到维多利亚酒店的外墙,又飞快地滑向别处。

没有人在街上谈起明天要发生什么,只有少数人,在各自的高处,握紧了不同形状的武器,等待天亮。

发表回复