第五节 挽留

“对不起了,贝娅塔。

我想,我只能先这么做。”

绳子的纤维有些粗糙,带着消毒水和旧纸箱混杂的味道。

安杰伊握着她的手腕,把她双手并拢,动作尽量轻,却依旧不可避免地勒红了皮肤。他打结的手法很利落。

“放开我。”

贝娅塔抬起头,盯着他,努力从他脸上捕捉哪怕一点动摇。

“我可以帮你。”

安杰伊没有回头去看她。

他只是低头,检查结是否牢固,然后把她半拖半扶地挪到房间最里侧的角落。那块角落被暖气死角冻得发冷,墙皮发黄开裂,窗帘下沿扫过地板,留下陈年的灰尘。

“你不需要因为我,去做什么。”

他终于说话了,声音很低。

“这是我的事情。”

他从上衣内袋里摸出一叠东西,小心地放在她的口袋里。

“还有这个。”

一张边角磨损的士兵证,一枚旧式怀表,表壳上刻着已经磨浅的鹰徽。

“人民,终究能把这些蛀虫从自己身上抖下去。”

他看着那枚怀表,目光深了一瞬。

“你只需要找到对的人。”

他抬头,凝视着被绑在角落里的女孩。

“去找玛莎。”他说得很慢,“去找那些还活着的老兵俱乐部。给他们看这些东西。”

他点点那本证件:

“他们会认出来。会接纳你。”

贝娅塔低头,看了一眼士兵证。

薄薄的纸片上印着陌生又熟悉的字眼,角落里那枚红色五角星格外刺眼——那是她从小在墙上的宣传画、军帽和坦克侧面无数次见过的形状。此刻,它和旧波兰的纹章挤在同一块纸上,显得格格不入。

她没有说话。

安杰伊愣了一瞬,仿佛也意识到这张证件,对她而言不仅仅是“通行证”,还是某种被她从骨子里厌恶的象征。

他没有继续解释什么,只是低下头,开始收拾阳台上的东西。

不久,远处传来礼炮试放的声音。

“轰——”

声浪隔着街道和广场传来,窗户玻璃轻轻一颤。随即,军乐队试奏的片段传上高楼,鼓点和铜管被冷风撕开,变得有些破碎。

“我想你会没事的。”

最后他只是这么说,语气里不带安慰,只是一种冷静到近乎残酷的判断。

——

皮乌苏德斯基广场。

搭建好的主席台如同一个巨大而笨重的祭坛,覆盖着红白两色的织物。上面站着整列的军官、党务人员和受邀贵宾——每个人都穿得一尘不染,胸前的勋表在阴天里仍旧反着光。

索别斯基站在侧面,等待自己的部队按既定顺序一队队走过场地。

他不止一次地回头,看向远处的酒店方向——那一整排立面在浆洗过的石墙下显得格外干净,维多利亚的外墙红砖在冬夜灯光下发暗,宾客和记者正从那些亮着灯的窗口往外张望,捕捉这场“历史性时刻”。

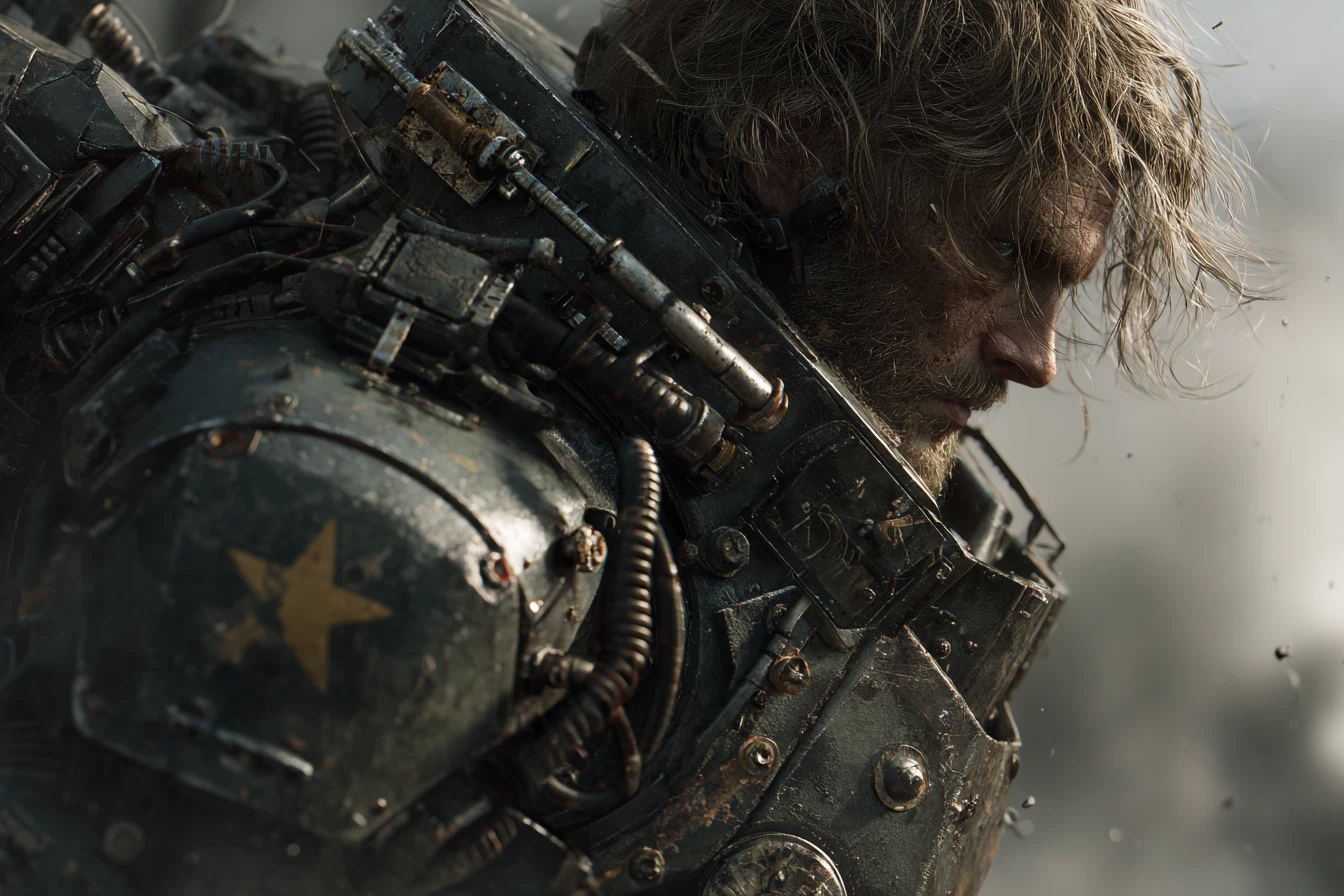

士兵、战车、机甲按既定节奏通过广场。靴子踩在石板上,发出整齐的空响;坦克的履带碾过,发出低沉摩擦声,每一次转弯都带起一圈灰雪。新式球形机甲在队伍中缓缓行进,发动机发出压抑的嗡鸣,仿佛某种沉睡的金属生物被强迫在公众面前走秀。

索别斯基缓缓叹了口气,往前迈出一步,站到了演讲台正中。

麦克风前,风带着礼炮的余烟味和柴油气味绕过他的脸。他整理了一下袖口,抬起头,目光扫过整个广场,像是在确认这片空间完全属于他。

“波兰的人民,”

他的嗓音被扩音器放大,在广场上空回荡。

“尊敬的外国来宾。”

他略微点头,朝贵宾席那一侧示意。

“我想感谢你们,在这个关键的时刻,来到华沙——来到这座关键的城市。”

他顿了顿,视线掠过不远处一块刻着旧共和国名字的碑石。

“我曾经也是华约体制中的一员。”

他抬手,手势干脆。

“那不是我能选择的。”

“就像过去二十多年里,这个国家所被迫走上的道路,也不是通往自由的道路。”

外围的军乐团降低音量,背景乐变成低沉的衬底。战车继续缓慢前行,机甲的轰鸣声与他的发言交织在一起,像刻意安排的“钢铁伴奏”。

“虽然一年前,这里遭受了可怕的灾难。”

他没有提具体的那一个词——爆炸、辐射、事故——那些在官方新闻里被统一称作“事件”的东西。

“但我们,没有松懈。”

“我们在备战。”

他话音一落,一列坦克恰好压过主席台前方的标线,发动机在广场边缘发出一声沉重的轰鸣。

“不是为了侵略他人,而是为了防御。”

“为了保证,任何人都不能再把这座城市,变成棋盘上的一枚弃子。”

他稍稍抬高声音:

“我总是跟我的同僚、我的最坚定的盟友们说——”

“我们在奋斗的,不只是自己的生活。”

“而是整个国家的解放。”

“是民族的解放。”

掌声从广场的一角响起,又被引导成了全场性的节奏。

——

维多利亚酒店,一扇拉着厚窗帘的房间里。

透过瞄准镜,安杰伊可以清晰地看见广场。

光学镜片把那一切缩成一个清晰而残酷的画面:主席台、红白旗帜、索别斯基胸前的勋表,还有环绕在广场周围,高层建筑和酒店阳台上的暗点。

“小队狙击手,七个。”

他低声自言自语,眼睛没有离开镜片。

“互相交叉观察,互为火力掩护。”

“和我想的,一点不差。”

每个狙击手都占据了看似无懈可击的位置——互相照应,确保任何异常火光、突发行动都逃不过一双高倍瞄准镜的眼睛。酒店和周边建筑被看得死死的,连窗帘的细微晃动都无法完全躲避。

但有一个房间例外。

所有人都知道,那是“格拉博夫斯基小姐”的房间。她被特别批准可以把窗帘拉紧,理由是“精神状态不佳,需要安静”。对于上层而言,这种小小的特权不足挂齿。

那些狙击手的阳台、临时观察岗、备用制高点,每一个关键位置,都被他在过去几周内悄悄地布下了东西——不起眼的包裹、装在工具箱里的“维修材料”、被伪装成墙体修补层的一小块“添加物”。

他现在藏在贝娅塔的房间,窗帘拉着,只留下一条狭窄的射界。枪口向外伸出一小段,被深色布料遮住了轮廓。

准星稳稳地停在索别斯基胸口左侧。

他微调了一下刻度,轻轻吸气,屏住。

主席台上,索别斯基似乎在等待某个回应——某一段按计划应该响起的掌声,某个应该出现的旗帜,或者某个原本预定出现在贵宾席上的人的眼神。

却迟迟没有。

他轻轻叹了口气,视线在观众席、记者区之间游移,忽然停住。

他的目光定格在远处——维多利亚酒店上,那一扇与其他窗户光线略微不同的窗。

他看不见窗后的人,也看不清那道紧闭的窗帘后,到底有没有缝隙。

“我在这里,也想对我的朋友们问一句。”

他重新对着麦克风开口,眼睛却仍然停在那扇窗的方向。

“作为一个流亡了十几年,又回到祖国的人——”

他微微前倾,句子说得很慢。

“如果忘记了当初为什么离开,”

“那,就是背叛。”

“不是吗?”

就在同一瞬间。

安杰伊的左手,缓缓拉下了那只藏在阴影里的起爆雷管。

“嘀——”

这是只有他自己能听见的细小金属摩擦声。

随后,广场四周的几扇高层阳台,几乎同时炸开了火球。

“轰——!”

黄色的火焰在寒冷空气中猛地绽开,玻璃、砖石、铁栏杆被抛向半空,碎片连带着狙击手的身体一同被掀出建筑外,又在重力作用下拖成一道血与影的抛物线。

爆炸的冲击波像重锤砸在广场上,主席台背后的旗帜被震得狂乱飘动。军乐戛然而止,坦克的发动机轰鸣声被一瞬间蓬起的尖叫和骚动淹没。

安杰伊的右手扣下了扳机。

……

同一栋楼里几层之下,贝娅塔只觉得整座建筑猛然一震。

像是有什麽巨兽用肩膀撞了整栋楼一记。

紧接着就是震耳欲聋的爆炸声,从四面八方同时压过来。墙体在颤,吊灯在摇,灰尘和细小的石屑从天花板接缝里簌簌落下。

下一秒,窗户那一面传来玻璃被整体打碎的尖锐声,像一整片冰被敲裂。碎玻璃混着不知从哪儿飞进来的弹片猛地冲进房间,打在墙上、衣柜上、床角和地板上,溅得到处是裂纹和浅坑。

她被捆在房间最里的角落,死死贴着冰冷的墙面,根本看不见阳台那边发生了什么——只听见空气被撕开的尖啸,和某个金属物件撞上木头、随后倒地的闷响。

“安杰伊——!”

这名字冲到喉咙口,却被下一波震动生生压了回去。烟尘和烧焦味从门缝里挤进来,呛得她直咳。

外面很快就有了更加密集的响动。

沉重的脚步在走廊上急促踩过,还有金属撞击栏杆的声音。有人在大喊命令,词句混杂在一起,只能隐约听出“狙击手”“顶层”“保护目标”之类的字眼。

“砰——!”

门锁那边传来一声钝响,像是有人用什么重物砸在锁座上。紧接着是一阵散射式的霰弹冲击声,木屑从门板内侧炸开,几颗铁砂擦着地面弹进来,在她旁边留下一串小坑。

下一脚重重踹在门板上。

“嘭!”

门整个从合页处震开,撞到墙上,又弹回来一点,半歪着挂在那儿。

烟尘和冷风一股脑灌进房间,夹着外面火药和尖叫混合出的喧嚣。几个士兵端着霰弹枪冲了进来。

“贝娅塔小姐!”

领头的那人一眼锁定了角落里的她,声音压得很高,却尽量稳住。

“把她带出去!注意安全!”

“安杰伊在里面——”

她猛地抬头,嗓音因为灰尘和惊恐变得嘶哑。

几个士兵已经蹲下身,迅速解开她手上的绳子,动作虽粗却有分寸,避免再勒伤她。绳子一松,血液涌回手指,她的手立刻像被针扎了一样刺痛,却顾不上。

“快走,小姐!”

两个人把她从地上拉起来,护在中间,几乎是半拖半抱地往门外撤。她踉跄着被簇拥出房间,脚步还跟不上,耳朵里都是爆炸后阴影般的嗡鸣。

经过门口那一瞬,她拼命想回头去看——

却只能扫到阳台方向一片混乱的剪影:

被风掀动的窗帘、满地破碎的玻璃和木屑、翻倒的椅子,还有一抹黑色的布料边角,压在枪托旁边。

发表回复